В окопах Сталинграда

Глеб Барабанщиков, молодой художник, студент, написал первую в истории советской живописи картину на сюжет Сталинградской битвы. Масштабное полотно было высоко оценено современниками, уже в октябре 1945 года, когда работа над дипломной картиной еще велась в газете «Ленинградская Правда» на первой странице появилась заметка с упоминанием художника: “Ученый совет Всероссийской академии художеств во главе с народным художником РСФСР Грабарём и народным художником СССР Иогансоном просмотрел работы дипломантов Академии. Совет отметил успешную работу выпускников. Большим художественным мастерством отличаются картины сталинских стипендиатов: «Клятва балтийцев» Мыльникова, «Пленение немецких генералов в Сталинграде» Барабанщикова, «В освобожденном Новгороде» Соколова, «Прорыв блокады» Подковырина и картина дипломанта Гуляева «Минин и Пожарский»

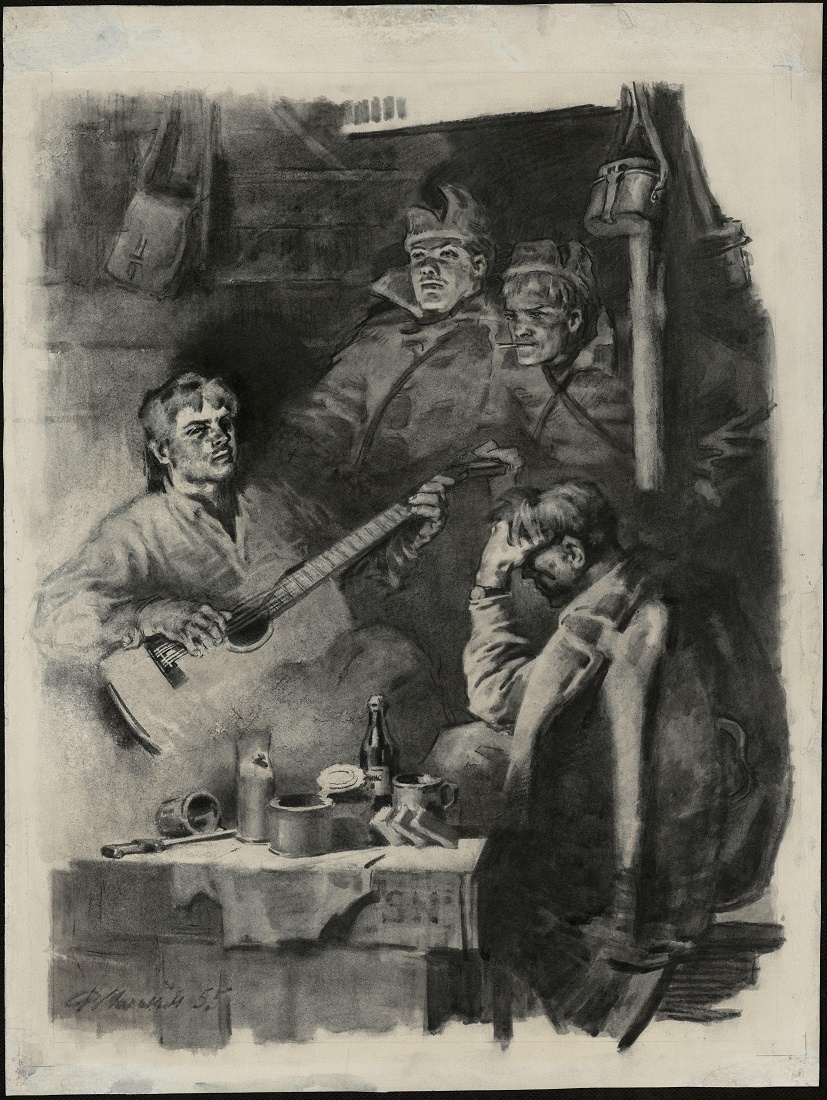

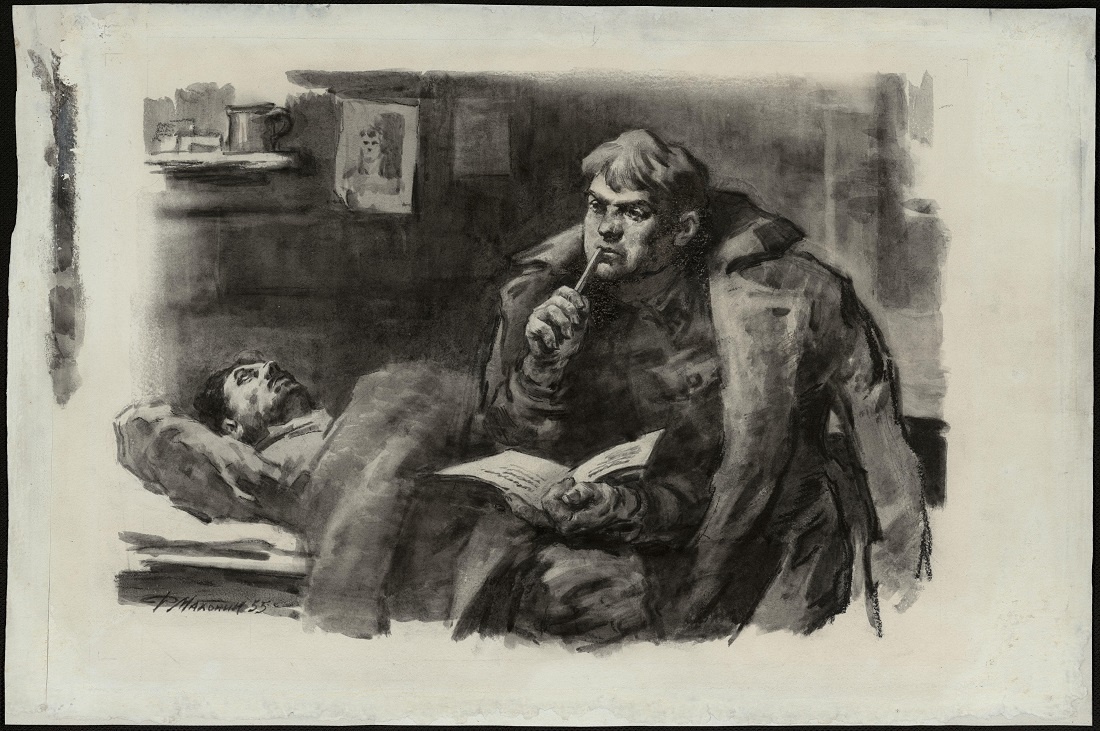

Перед началом работы над дипломом и поездкой в Сталинград, Филипп Махонин познакомился с Виктором Некрасовым. Через полгода писатель приехал в Ленинград и посетил мастерскую молодого художника. Работа над дипломом уже шла и были сделаны первые рисунки, которым В. Некрасов дал высокую оценку. Некоторые из иллюстраций Ф. Махонина в 1956 году были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград», но без текста писателя.

Цитаты из повести (произведение написано от лица главного героя – лейтенанта-сапёра Юрия Керженцева)

Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану. Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла.

Часть первая. Глава 20.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок,планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я передотходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья – все забыли. Пришлось к химикам ходить. Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего неспрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли – через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет. О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. Зачто-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Часть первая. Глава 4.

«Керженцев и Валега». Иллюстрация к повести В.Н. Некрасова «В окопах Сталинграда»

Дипломная работа

Соус

1955

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Юрий Керженцев – главный герой книги «В окопах Сталинграда», от лица которого ведется повествование. В биографии лейтенанта-сапёра использованы фрагменты из жизни автора повести Виктора Некрасова. В событиях, описываемых Керженцевым, отображены личные впечатления и переживания писателя, участвовавшего в боях

Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все -телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной. В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются. Танки идут прямо на нас… Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается. Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых.

— В подвале, в углу, где чайник стоит… Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок. Подобьет или не подобьет?

Часть первая. Глава 19.

Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится. Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы. И это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.

Часть вторая. Глава 24.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят. Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь. Мы идем дальше.

Часть первая. Глава 4.

Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов.

— Что-нибудь такое… знаешь… чтоб за душу… Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант,- нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка.- В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов. Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Часть вторая. Глава 19.

— Я не краснею,- и краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.

— Ну, а твои как?

— Что — мои?

— Стихи, конечно.

— Какие стихи?

— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеенчатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь? Карнаухов приперт к стенке.

— Да это так… От нечего делать.

— От нечего делать… Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать. Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся — он направо, я налево.

— А стихи все-таки прочитаешь,- говорю я ему, прощаясь.

— Когда-нибудь…- неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.

Часть вторая. Глава 19.

Битва за Сталинград была поворотной, решающей в судьбе советской армии и СССР. «Снова Сталинград решает судьбу России» писал в своем дневнике 19 июля 1942 года будущий советский историк Михаил Тимофеевич Белявский. Стратегическое сердце России гитлеровская армия выжигала танками и бомбардировками до 2 февраля 1943 года. После себя нацисты оставили опустошенные города, села, руины домов.

«От города, по-видимому, ничего уж не осталось» пишет в 1946 году в своей повести «В окопах Сталинграда» писатель и участник Сталинградской битвы Виктор Некрасов. На выставке представлены два издания – журнал «Знамя», где впервые были опубликованы обе части повести и полноценная книга 1947 года. В повести в красках описаны события, происходившие на подступах к Сталинграду и в самом городе. В 1955 году студент ЛИЖСА им. И.Е. Репина Филипп Махонин, загоревшись идеей создать иллюстрации к повести едет к самому писателю. Итогом становится целая серия рисунков в качестве дипломных работ. Их высоко оценил как сам писатель, так и Институт, присвоив Ф. Махонину звание художника-графика. Героизм и подвиг живых людей лег в основу повести, художник смог обострить эмоциональный накал произведения при помощи визуальных образов.

Еще одним талантливым художником, обратившимся к теме Сталинградской битвы, был Глеб Иванович Барабанщиков. Свою дипломную работу на звание художника-живописца он выполнил в 1946 году, почти сразу после окончания Великой Отечественной войны, тем самым став первым, кто обратился к теме Сталинградской битвы. На картине зритель видит окончание битвы – разрушенный почти до основания город, пленных фрицев, советских солдат и офицеров. Измотанные и уставшие, но тем не менее испытывающие радость от победы, они провожают взглядом поверженных врагов.

Победа в Сталинградской битве, произошедшая 80 лет назад, вселила в советский народ надежду, что он сможет выстоять в этой неравной и кровопролитной войне.